Catégorie : Articles

… l’ensemble des articles

de tous les menus…

Jusque-là

tes mots,

dans ton placard

tu les laissais.

Tes mots du peu, tes mots du rien,

tes mots coulants,

dans ton placard

tu les laissais,

manger le vide

au cul de ta faim.

Jusque-là

sans un mot,

tu bosses comme un cri.

Jamais non toujours oui

tu sais qu’un mot

mot de trop

tout s’arrêterait

et après ?

sans caution

ni loyer,

il y a de jolis ponts

Nathalie

où aller.

Jusqu’au

rond-point

de cette fraternité,

euphorisant

tes mots du trop, tes mots du rien,

tes mots coulants.

Mille papillons

dansent

à l’intérieur de ton ventre,

tandis que tu oses,

ensemble

tu oses.

Ta voix est belle quand elle est portée par le chant.

février 2019

Je rencontre Nathalie à la fin du grand débat organisé par la mairie de Saâles. Elle discute avec deux autres personnes. J’attrape ces mots au vol : « ne croyez pas ça, dans ce mouvement, bien au contraire, il y a de l’entraide et de ma solidarité. » Mon projet n’est pas encore précis dans ma tête mais lorsque je demande à Nathalie si elle accepte que je fasse son portrait, elle me dit oui tout de suite. Elle me dit oui et cela lui met des larmes dans les yeux.

Je retourne la voir deux jours après chez elle. On entre par le garage, l’aboiement du chien fait office de sonnette. Dans le salon, une grande table en bois et autour, des petites filles qui font du bricolage. L’une coud une licorne et l’autre un panda. La troisième, plus petite, se réveille de la sieste. Nathalie est nounou. Elle a un grand jardin qu’on voit depuis la baie vitrée du salon, trois chats, un chien et un autre à temps partiel, qu’elle garde lorsque sa fille travaille

Depuis quand je suis gilet jaune ? Depuis toujours, je crois. Depuis l’enfance, en fait. J’ai toujours aidé les autres et j’ai toujours été intéressée par les autres. Chez moi, il y a l’ assiette au cas où, je la mets systématiquement sur la table au cas où quelqu’un viendrait pendant le repas. Pour moi c’est ce qu’il y a de plus important, ça et puis l’injustice. L’injustice est une chose qui me révulse profondément, l’injustice, je ne la tolère pas, tout simplement.

Dans le mouvement des gilets jaunes, j’ai trouvé cette justice, j’ai trouvé cette entraide. Au rond-point, tu peux être n’importe qui, chef d’entreprise, chômeur, intérimaire, tu viens, on t’invite à t’asseoir, on t’offre le café. J’y suis allée, on m’a offert le café, on m’a parlé, on m’a écoutée et à la fin on m’a dit : tu reviens la semaine prochaine ? et voilà, c’est comme ça, tu rentres dans le mouvement sans même t’en rendre compte. C’est fraternel. La semaine suivante, on fait un barbecue, on te dit : viens ramène deux-trois saucisses, on met ensemble, on partage et pendant ce temps on refait le monde. Avant c’était dans les cafés, maintenant c’est sur les ronds-points, on refait le monde tous ensemble. C’est ça le mouvement des gilets jaunes. Il y a la liberté, il y a l’égalité, il y a la fraternité. Liberté de parler, fraternité parce qu’il y a de l’aide, égalité parce qu’on est tous dans la merde.

Avant, je ne disais pas que je n’y arrivais pas. J’avais honte. Dans les petits villages, on ne le dit pas qu’on n’y arrive pas. A payer notre maison, à régler nos factures. On n’a pas le courage d’aller à la mairie demander à payer en deux fois la facture d’eau, on se cache. On a honte.

Je travaille, mon mari travaille, on a deux salaires et pourtant, on n’arrive pas à couvrir les dépenses du quotidien. Mon frigo est vide et il le restera jusqu’à la fin du mois. On va faire du riz, on va faire des pâtes, on va faire des patates, je sais cuisiner, c’est ma chance.

Comment ça arrive, on ne s’en rend pas compte. Il y a deux ans, une fois par mois je remplissais mon caddie. Maintenant avec la même somme, je ne remplis plus mon caddie, je n’y arrive plus. J’arrive au dix du mois, je ne peux plus faire les courses et mon frigo reste vide jusqu’à la fin du mois.

La descente elle se fait doucement, petit à petit.

J’ai été obligée de vider mon épargne. Maintenant, s’il y a un problème, on n’a plus de quoi avancer. Je prie pour que ma voiture ne tombe pas en panne, c’est tout ce que je peux faire. Si ma voiture tombe en panne, mon mari ne pourra plus aller travailler et il perdra son travail. Et après ? Où je trouve l’argent moi ? Je travaille 50 heures par semaine, est-ce qu’il faut que j’en travaille 80 ? J’ai dit à mon banquier que la seule chose qui me restait c’était de faire le trottoir. Je sais, je suis trop vieille mais, sérieusement, j’y ai pensé. Quand j’ai été voir l’assistante sociale, vous savez ce qu’elle m’a dit ? Madame, il y a de jolis ponts dans le secteur, vous pouvez toujours dormir sous les ponts.

Ils disent qu’on est rien, comment peuvent-ils dire cela ?

Mes parents s’en sortaient mieux même avec quatre enfants. Eux, c’était entrée plat dessert à chaque repas. Moi je suis obligée de choisir.

Mon rêve ce serait de pouvoir m’acheter un pantalon pendant les soldes. Aller dans la boutique où travaille ma fille et choisir un pantalon sans regarder le moins cher. Mais surtout ce que j’aimerais, c’est pouvoir aller faire mes courses après le dix du mois pour remplir ce maudit frigo. Le remplir vraiment, le remplir tellement que je sois obligée de pousser la porte pour pouvoir tasser les choses à l’intérieur. J’en rêve la nuit de ça. Et puis aussi les étagères. Ouvrir mon placard et que les étagères soient pleines, qu’il y ait, je sais pas, cinq paquets de céréales différents et puis deux ou trois tablettes de chocolat différent. Celui que je préfère, c’est le chocolat blanc à la noix de coco mais j’en achète jamais, je ne peux pas.

Si je pouvais, j’aimerais inviter des copains à manger et qu’on se fasse autre chose que des spaghettis bolognaises. Inviter du monde à mon anniversaire, cela fait un bail que je ne le fais plus. Je fais la digne comme ça, je dis que je m’en fiche, une année de plus, une année de moins, je dis que je n’ai pas envie de le fêter. Ça c’est pour les autres que je dis ça mais au fond ça me crève le bide de pas pouvoir le faire.

Je n’ai même pas vingt euros pour donner aux restos du cœur.

Je suis tombée bien bas.

Mes parents, eux, avaient une vie plus digne. Mon père était marbrier, il était reconnu dans son travail. Son patron le félicitait quand il faisait de la belle ouvrage mais moi, qui vient reconnaître mon travail ?

On bosse comme un cri, on est des kleenex. Moi, au boulot, ça se passe bien tant que je ne dis pas non, tant que j’accepte ce qu’on me demande de faire. Si demain, je dis non, ça ira une fois peut-être deux. La troisième fois, si tu râles, on te dit qu’il y en a cent derrière toi qui attendent ta place. Aujourd’hui pour garder son boulot, il faut accepter de se faire traiter comme des chiens, on n’en parle pas assez, on se tait.

Ici, au village, je ne mets pas mon gilet jaune. Déjà que je passe pour une râleuse. Avec un gilet jaune, on me mettrait une étiquette, on dirait que je suis violente, intolérante, et ça je ne veux pas. Le maire sait, quelques bons amis savent, après ça me regarde, ça ne regarde que moi.

Mentalement je serai toujours gilet jaune. La motivation elle est là. Maintenant que j’ai ouvert ma bouche, je ne la fermerai plus. J’ai trouvé mon engagement.

Je suis allée trois fois à Paris. J’ai fait l’acte I, l’acte II et l’acte III. Faut faire ça au moins une fois dans sa vie. Dans la manif, t’es noyée dans une masse, tout le monde converge dans le même sens, c’est extraordinaire. Ce n’est pas seulement qu’on marche d’un point A à un point B, ce n’est pas seulement ça. Avant tout, c’est cette fraternité entre nous, ça nous soude. C’est comme si on partageait une forme d’amour, l’amour avec un grand A. On est proche de son voisin, de sa voisine, on n’est plus tout seul, on fait partie d’un groupe, on est tous ensemble. Ce que nous on n’a pas, on le réclame légalement et fortement, on le réclame d’une même voix.

On veut quoi ? On veut de la liberté, on veut du pouvoir d’achat, de la démocratie, on veut s’aimer les uns les autres, on veut se respecter, on veut que les gens nous respectent et ça c’est génial. Le moment le plus fort de la manif c’est quand on chante ensemble la Marseillaise. On est plus de vingt-mille et on chante ensemble la Marseillaise. J’en ai encore des papillons dans le ventre. C’est un moment extraordinaire.

Quand je suis rentrée de Paris, j’étais fière de moi, j’avais des étoiles dans les yeux. Je disais, j’ai fait Paris, j’ai fait les gilets jaunes. On a été bousculés, gazés, mais qu’importe, ce qui compte c’est cette fraternité.

Ça fait du bien de se dire qu’on n’est pas seuls.

Je me dis qu’il ne faut pas qu’on perde ça. Dans deux mois, trois mois, peut-être qu’on sera encore sur les ronds-points, peut-être qu’on n’y sera plus mais il faut qu’on poursuive cette entraide. On ne peut pas se dire simplement, on arrête, on retourne chez soi. Cette énergie qu’on a tous ensemble, le vendredi soir, ça me recharge déjà les batteries. Le fait de me dire, je vais y aller, je vais retrouver les autres, je vais continuer de me battre, ça me tient toute la semaine, ça évite que je me noie dans la routine. Je ne peux pas imaginer que ça s’arrête. Je me dis, il faudra qu’on en fasse quelque chose, on pourrait aller s’aider les uns et les autres sur des chantiers. Par exemple, si l’un doit refaire sa maison, les autres pourraient aider. On pourrait créer une association, quelque chose. Une chose est sûre : maintenant que j’ai pris toute cette lumière, je ne peux pas me résoudre à retourner dans l’ombre.

On dit qu’on est violents, on nous traite de talibans. Mais t’es obligé d’avoir de la violence, on te pousse à la violence. Au début, quand on essayait de parler, on nous écoutait pas. On a commencé à nous écouter à l’acte III alors là oui, ils ont bougé mais pour faire quoi ? On a donné 100 euros de prime à certains, personnellement je n’en ai pas vu la couleur. Tout ce qu’on a fait c’est de créer encore plus de distension, encore plus d’injustice. On va dire, pourquoi lui il a droit et pas moi ? Alors que la vérité c’est qu’on y a tous droits, on est tous dans le besoin. Le but d’une société, ça devrait être de faire monter les gens, pas de les couler. Au lieu, de ça, on nous matraque, on nous gaze, on nous répond par des flashballs, c’est ça la France ? C’est ça les droits de la France ?

Maintenant on parle du grand débat. J’y vais au grand débat, je fais entendre ma voix. Mais si au bout du compte, on n’obtient rien de concret, qu’est-ce qu’on va faire ? Qu’est-ce que je vais faire ? Je vais rentrer chez moi, baisser les oreilles et attendre que ça se passe ? S’il faut descendre dans la rue et tout casser alors j’irai, ça ne me pose aucun problème de conscience. Je ne suis pas violente, ce n’est pas dans mon caractère, ce que je demande c’est une réponse. Pas forcément la bonne réponse, mais une réponse tout simplement. Ce que je veux, ce n’est pas le pouvoir. C’est même pas avoir plus d’argent. C’est exister. Je veux exister. Être reconnue. Qu’on me dise, oui tu existes, non je ne suis pas indifférent à ton sort.

Et alors, sinon quoi, qu’est-ce qu’il faut faire pour que vous nous voyiez ? Faut crever devant vous la bouche ouverte ? faut s’immoler ? Regardez-nous on est là, on est la France, on n’est pas des exclus, on n’est pas des miséreux, on est des êtres humains.

Quand j’étais petite, je voulais être mère Thérésa, mais gilet jaune c’est encore plus fort. Être gilet jaune c’est comme être mère Thérésa pour toute la planète.

J’aimerais ça plus tard, lire dans un livre d’histoire que le mouvement des gilets jaunes a changé le monde. C’est une chose qui me met des étoiles dans les yeux.

Je pense au jour où je ne serai plus là. Je ne tiens pas à ce qu’il reste quoi que ce soit de mon enveloppe charnelle. Être incinérée et que mes cendres aillent dans le lac de Salagou, cela me convient. Mais j’aimerais qu’il reste une trace de moi, une photo, un portrait, un poème et surtout mon engagement des gilets jaunes. J’aimerais ça, qu’on mette en épitaphe quelque part : un jour, j’ai été gilet jaune.

J’en serai fière. L’idée que je puisse faire partie de ceux qui ont changé le monde. Qui ont fait en sorte que ce ne soit plus la finance mais l’humain qui soit au centre des décisions. Qu’on remette tout dans le bon sens. Que ce soit un peu grâce à moi, parce que j’ai osé râler et dire que je crevais de faim.

Mon utopie elle est là.

Paroles de Nathalie De Tena

Mise en écriture de Myriam Sonzogni

Portraits poétiques

Dans la rencontre, je voulais prendre ma part.

Je ne pouvais accepter qu’on dise simplement : ils sont fainéants, violents, intolérants, inconséquents, racistes… Je ne pouvais pas l’accepter parce que la rencontre me semble bien plus riche qu’un simple cliché. Le cliché, quand il est dégainé trop vite, coupe court à la rencontre, il ouvre la voix au mépris. Cela, je ne pouvais l’accepter.

Eux et nous, c’est une autre chose que je n’accepte pas. Parce que je me sens eux comme je me sens nous. C’est une question de dignité. De fraternité, comme dit l’autre.

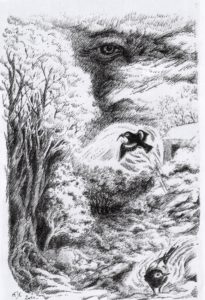

De quelle manière prendre part ? Je suis écrivaine, je suis poète, j’ai pour moi cette possibilité de prendre le temps. D’écouter puis de restituer, avec mes mots mais pas seulement. Avec des mots dont ils ou elles puissent se sentir fier.e.s. Ils ou elles. Les gilets jaunes de ma vallée. Ceux du rond-point de Schirmeck, ceux du rond-point de Saint-Dié, peut-être plus loin. Je me suis dit que je pouvais faire leur portrait.

Dire sans réduire. Tenter de faire entendre au plus près de leur parole. Sans apparaître comme prédatrice.

Mon but n’est pas de faire à partir de mais de faire avec. Que l’écriture naisse au sein de cette rencontre et qu’elle y reste fidèle. Il me faudra écouter et puis réécouter. Il me faudra écrire et faire relire, échanger et modifier, coudre et recoudre encore le texte afin qu’il s’ajuste le mieux possible à la parole entendue. Ce serait comme tailler un vêtement sur mesure. Écrire comme on serait artisan.

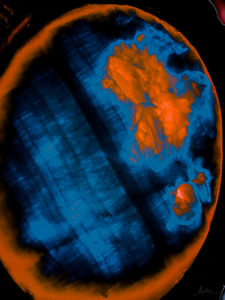

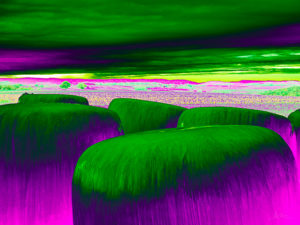

Un portrait, un poème. Cela me plaît d’assortir chaque portrait d’un poème. C’est la part dédiée à l’envol. Un horizon utopique de la parole entendue. Mon regard sans retenue. La possibilité que je me donne d’un écart. Le portrait c’est elles, c’est eux, ce sont les gilets jaunes de ma vallée, le poème c’est un peu moi d’un peu d’eux, une sorte d’alchimie.

Le contrat est clair, je ne publierai pas de portrait sans que la personne ne donne son accord. C’est une question d’honnêteté. Mais si elles, ils, y consentent, j’aimerais qu’ils, elles, soient rendu.e.s visibles. J’aimerais qu’il y ait leurs mots, j’aimerais qu’il y ait leurs noms, j’aimerais qu’il y ait leurs visages.

Pour cela, il est possible que nous puissions faire venir d’autres artistes à ce projet. En veillant à ce que l’esprit de l’accord ne se perde. Faire avec. Faire dans le sens d’une dignité partagée. Faire en prenant le temps de la rencontre. Faire en sorte que lève la fierté du bel ouvrage accompli ensemble.

Février 2019

A part entière – extrait

Lise n’oubliait jamais la date. Mardi, cela ferait trois ans. Elle allumerait une bougie sur le bord de la fenêtre et s’installerait sur le fauteuil gris du salon. Mathieu ne dirait rien. Il monterait se coucher en faisant mine de ne rien remarquer ou plutôt — non. Il lui demanderait de monter se coucher avec lui. Tu ne vas pas rester là toute la nuit— c’est ce qu’il dirait. Il ne dirait rien de plus. Il attendrait sa réponse avec cette sorte d’affliction dans le regard. Tu te fais du mal— il ne le dirait pas —il ne le disait plus mais ça se verrait encore dans son regard. Il faut bien tourner la page— elle ne supportait plus quand il disait cela.

Où vont-ils si fragiles, ceux-là à qui on a lâché la main au milieu de la nuit ?

C’est une chose qui ne cessait de la hanter. Mardi, cela ferait trois ans. Et pourtant, pas un seul jour ne passait sans qu’elle n’y pense.

C’est pour cela qu’elle avait signé la pétition. ” Parce que, sous aucun motif, la dignité et la valeur des existences humaines ne peuvent se hiérarchiser. Parce que ni hier ni aujourd’hui, il n’est pas de vies minuscules méritant le mépris et l’oubli. ” Les mots avaient réveillé la douleur dans son ventre. Mardi cela ferait trois ans.

Le temps ne changeait rien à la douleur.

Lise. FRANCE : Je signe parce qu’il y a trois ans j’ai eu un bb handicapé qui avait la trisomie 21. J’ai fait une IMG car la société ne supporte pas le handicap et qu’il est temps qu’on accepte les gens différents et qui ne le sont pas tant que ça. Oublier est impossible.

« Vous signez ? »

Laura n’aimait pas mêler les deux, sa vie privée et sa vie professionnelle. Il faudrait qu’elle lui dise, mardi, qu’elle ne souhaitait pas qu’il utilise son adresse à des fins personnelles. Elle cliqua tout de même sur le lien. Cela démarrait par une vidéo, un homme couché et entubé, parlant indistinctement. Un homme comme lui. “En France, 50 000 personnes internées dans les hôpitaux psychiatriques français sous le régime de Vichy sont mortes par abandon, absence de soin, sous-alimentation et autres maltraitances. “

Il y eut un long silence durant lequel on entendit chuinter la respiration de l’homme dans le tuyau puis celui-ci reprit d’une voix faible, éraillée :

«C’est un crime immonde dont nous avons à répondre aujourd’hui…”

La vidéo s’arrêtait sur ses mots. L’homme fermait les yeux comme s’il venait d’accomplir un effort surhumain.

« Vous signez ? »

Ce n’était pas un hasard, bien sûr. Il venait pointer du doigt ce qui s’était passé hier, dans la rue. Comment avait-elle pu être assez naïve pour penser qu’il n’avait rien entendu ?

La veille, ils s’étaient arrêtés devant la vitrine du fleuriste. Il faisait un temps magnifique et en sortant du repas, Stéphane avait dit : « quand il fait beau, j’ai envie de m’acheter des fleurs ».

Ils s’étaient rendus chez le fleuriste près du parc. Stéphane avait demandé à se rapprocher des bouquets placés devant la vitrine. C’est là que la dame l’avait accostée.

Le contact l’avait fait sursauter. La dame lui avait tapoté l’épaule par derrière et elle lui avait souri quand elle s’était retournée. Puis elle avait dit en détachant bien chacun de ses mots : “Ce serait quand même mieux qu’on abrège leurs souffrances une fois pour toutes, non ?”

Au début, elle n’avait pas compris. Jusqu’à ce que la dame pointe explicitement son doigt vers Stéphane : “Ce serait plus facile pour tout le monde, vous ne trouvez pas ?”

samedi, 10 heures

Est-ce qu’elle fera le lien ? Je n’en sais rien mais à vrai dire, je m’en fiche.

C’est faux, je ne m’en fiche pas et pourtant je devrais.

Ce serait bien qu’on abrège leurs souffrances une fois pour toutes. Ce n’est pas parce que je suis en fauteuil que je n’entends pas. J’ai une très bonne ouïe au contraire et j’ai tout entendu. Si j’en ai été choqué ? malheureusement j’ai l’habitude. La moitié de l’humanité est composée d’imbéciles et l’autre moitié de lâches. J’exagère tout juste. Dans la première catégorie, il y a ceux qui vous entourent d’une compassion dégoulinante, ceux qui vous traitent comme des débiles sous prétexte que vous êtes immobilisés sur un fauteuil et ceux qui vous considèrent comme une tare pour la société. Je suis peut-être immobilisé physiquement mais eux, ils sont paralysés du cerveau, c’est ce que je pense.

Marie-Jo aurait rabattu le caquet de cette pétasse. Laura, elle, n’a rien dit. C’est le genre de fille bien élevée à qui on a certainement appris à dire merci lorsqu’on lui crache sur la joue.

C’est à cause de tous ces silences que le monde va si mal. Le silence amplifie toujours le malheur. C’est la raison pour laquelle je lui ai envoyé le texte de la pétition.

Je veux fracturer ce silence qui n’en finit pas de me ronger.

Stéphane C. FRANCE : Hier ils étaient des exclus de la société, des déchets. Aujourd’hui est-ce que ça a changé ? nous sommes toujours considérés comme des assistés, des citoyens sans voix murés dans le silence.

Damien sut immédiatement que n’était pas un hasard. Mémé lui avait souvent parlé de son frère. Si elle avait eu un fils, elle l’aurait appelé Jean-Loup comme lui. Pour une fille, bien sûr, c’était inadéquat. Elle avait appelé sa fille—la mère de Damien— Paulette.

Quand elle parlait de Jean-Loup, Mémé avait les larmes aux yeux. Elle disait toujours qu’elle aurait aimé pouvoir se recueillir sur sa tombe et pourtant, le jour où Damien lui avait proposé de l’emmener voir l’hôpital où était mort son frère, elle avait refusé. « Il est trop tard maintenant. On ne peut plus rien y pour changer. » Damien n’avait pas insisté. Aurait-il dû le faire ?

Aujourd’hui, il y avait cette pétition appelant à rendre hommage aux personnes comme lui. “Or, qui se souvient de ces victimes ? Quel acte symbolique a été posé dans notre pays pour perpétuer leur mémoire ? Aucun. Nous ne pouvons plus accepter ce silence ! Alors qu’en Allemagne un site commémoratif dédié aux victimes handicapées des crimes d’euthanasie commis par le régime nazi, va ouvrir ses portes en 2014, la France n’a-t-elle pas le même devoir de mémoire et de respect pour ces innombrables victimes ? Le pays des droits de l’Homme peut-il s’exonérer d’un mémorial aussi symbolique qu’utile pour les prochaines générations comme pour la mémoire des victimes? »

Damien clique pour signer la pétition. Il inscrit son nom, son prénom et rajoute un commentaire. “Pouvez-vous diffuser ce texte auprès de vous?” Il réfléchit et se dit que cela intéressera certainement Vincent. Après tout, lui aussi pourrait se sentir concerné.

Damien FRANCE : Je signe en souvenir du frère de ma grand-mère mort pendant la guerre dans un hôpital psychiatrique. Sa mémoire oubliée par une partie de sa propre famille.

Pour l’instant, Vincent regarde son fils descendre l’escalier de l’école. Nathanaël le fait sans hâte et sans lever la tête. Marche après marche, comme si sa pensée supportait chacun des mouvements de son pied. La descente occupe son esprit entièrement. Son fils est un sage qui s’ignore. C’est ce que se dit Vincent chaque fois qu’il s’efforce de vivre l’instant présent avec la même intensité. Regarder son fils sans aucune autre pensée que celle-ci, le regarder descendre et c’est tout, sans rien projeter sur la minute à venir.

Son fils aura douze ans demain. Il ne réalise pas encore. Vincent se dit que c’est passé à la vitesse d’un train lancé à folle allure. Les enfants grandissent trop vite, tous, même ceux qui traînent en chemin. Ceux-là comme les autres grandissent et finissent par devenir trop lourds pour être portés. On se dit la chose avec soulagement : «ceux-là comme les autres grandissent…» pour les autres aussi, ressent-on dans le même temps comme une pointe de nostalgie ?

Le portable vibre dans sa poche. Damien lui a envoyé un message : RV quelle heure demain ? Vincent espère que, demain au restaurant, Damien ne va pas remettre l’affaire sur le tapis. Il est vrai qu’il avait répondu assez vertement à son message. De fait, Vincent n’avait pas apprécié qu’il lui envoie ce mail autour de cette pétition. Il n’avait surtout pas apprécié son commentaire : «je suis sûr que tu te sentiras concerné, toi aussi». Pourquoi se sentirait-il concerné par ce qui s’est déroulé plus de cinquante ans en arrière ? Pourquoi, du simple fait que son fils est trisomique, se sentirait-il plus concerné qu’un autre?

Il lui avait dit qu’il pouvait aller se faire voir, il ne signerait pas la pétition. Ni celle-ci, ni une autre, il ne se sentait tout simplement pas concerné.

Vincent range le portable dans sa poche. Il embrasse son fils et salue d’un geste l’enseignante.

A part entière – présentation

Mon premier roman était un portrait en angle serré. Pour le deuxième, j’ai souhaité ouvrir sur une polyphonie. Faire entendre des voix et des trajectoires. Il y a eu un point de départ, une pétition réelle qui, en réclamant d’ouvrir la mémoire, ouvrait sur une question bien présente. Quelle place donnons-nous dans notre histoire collective, individuelle, à ceux-là qui nous apparaissent plus vulnérables ?

Ce n’est pas une histoire militante, je ne crois pas. C’est pour moi, une façon de donner place à des personnages qui interprètent chacun un morceau de la partition, d’une voix qui leur est propre.

A part entière, c’est le nom de ce roman.

Décembre 2018

le roman “À PART ENTIÈRE”

est édité aux éditions la p’tite Hélène.

Commandez en ligne ICI

Je n’imaginais pas écrire une suite à mon premier texte. Et puis j’ai reçu des réponses, beaucoup, et aucune ne ressemblait à une autre. J’ai trouvé cela passionnant. Ce flux de paroles qui arrivait. Je me suis dit que ça valait la peine de faire rebondir la parole échangée. J’ai donc commencé à écrire la suite et puis je l’ai interrompue. Entre-temps, les évènements se sont enchainés, qui ont rendu cet écrit en quelque sorte, périmé. Le temps va vite, tellement vite qu’il me semble que nous n’arrivons plus bien à le saisir par la pensée. A peine l’avons-nous touchée du doigt, que la situation se déplace et se recrée ailleurs et autrement. Polymorphe et insaisissable. Cela reste la couleur des ronds-points.

Entre-temps, il y a eu l’intervention de Macron et la fusillade de Strasbourg. Des promesses faites et un drame subi. De cela, je n’ai rien à ajouter. Tout a été dit de ce que j’aurais pu en dire. La place que je m’autorise à prendre, est ailleurs. Ecrire à partir de l’endroit où je suis située, cela me paraît valable.

Il se trouve que mardi 12 décembre, j’y étais, sur le rond-point du tunnel puis sur le parking attendant le retour de ma fille. Entre-temps, l’attentat. Il y a un avant et un après.

A dix-neuf heures, j’emmène ma fille au bus : elle part avec son école, assister à un match de basket à Strasbourg, la SIG contre l’équipe de Ljubljana. Il est prévu que je la recherche à 23 heures trente. Après l’avoir déposée et en attendant que mon autre fille termine son cours de musique, je vais faire un tour au rond-point devant le tunnel de Schirmeck. L’approche est plus facile, c’est la quatrième fois que je viens, on me reconnaît désormais comme une espèce de sympathisante un peu lointaine. Samedi dernier, les gilets jaunes ont organisé un marché de Noël sur le rond-point. J’avais prévu de passer en fin de journée, j’avais même fait un gâteau pour l’occasion mais au dernier moment, un problème de voiture à régler, ma fille à chercher à un anniversaire, des amis qui venaient pour l’apéro, le temps était trop juste et mon gâteau raté, j’ai laissé tomber. Je ne suis pas à l’aise avec ça, c’est pourquoi lorsque quelqu’un me demande ce que j’ai fait entre-temps comme action, je dis avoir participé à la marche du climat. J’aurais aimé, je n’ai pas fait, mon agenda trop rempli mais voilà, je ne suis pas à l’aise avec ça, cette question reste insoluble et totalement inconfortable pour moi : « qu’est-ce que je fais pour que le monde aille mieux ? » C’est une question qui occupe l’espace d’une vie.

Mardi, je suis là. Il y a des flammes qui réchauffent et une dame qui prépare le repas sur un feu improvisé. La discussion est facile. On commence par parler du marché de Noël. Malgré la pluie, il y a eu du monde, à tel point que les gilets jaunes ont récolté plus de mille euros. Avec cette somme, ils ont décidé d’acheter des chocolats et des fleurs pour les personnes âgés de la maison de retraite. « Il faut bien qu’on s’occupe de nos anciens, c’est la priorité. » En insistant sur le possessif, la dame laisse entendre tout un champs d’allusions possibles que je ne relève pas.

Pour la suite? Les gilets jaunes de Schirmeck ne se sont pas laissé berner par le discours de Macron. Avec quel argent va-t-il faire cela ? « Si c’est pour nous reprendre de l’autre main ce qu’il nous a donné, ce n’est pas la peine, on n’y croit plus. » Une dame m’explique que pour elle, ça ne change rien, de toute façon, elle est au-dessus du SMIC, elle continuera à payer plein pot. Ce qu’elle veut, c’est la fin de toutes les taxes, la fin de la TVA : « ça c’est une chose qui aurait satisfait tous les gilets jaunes ». Le retour de l’ISF ? Cela ne lui semble pas la priorité, c’est pourtant là, à mon sens qu’il y aurait de l’argent à récupérer. La dame est bien plus indignée par l’évasion fiscale. Pour les retraités, elle n’est pas convaincue non plus par le discours de Macron : « ce qu’il a dit, c’est juste qu’il n’augmenterait pas la CSG pour les moins de 2000 euros, pas qu’il créerait de meilleures conditions de ressources. Ça ne change rien au pouvoir d’achat des retraités, ceux qui sont dans la merde vont le rester. »

Un monsieur circule chez tout le monde. Il nous montre sur son portable l’intervention à l’assemblée de Mathilde Panot en réaction au discours du président. Il me précise qu’il n’est pas de la France Insoumise. « Au début, j’étais Sarkozy mais il m’a déçu alors j’ai voté le FN mais je suis pas resté non plus. Aux dernières élections, j’ai pas voté, par contre aux prochaines, je sais pour qui je vais voter. Il faut casser tout ce système. » Ce qu’il tait, il le dira devant les urnes, si le vent ne tourne pas d’ici-là.

Ce soir, au repas, il en manque certains. Ils sont allés rédiger les statuts. Les gilets jaunes ne veulent pas en rester là, ils veulent fonder une association. « Pas un parti, une association à but apolitique, » la dame insiste sur cette distinction. « Pendant tout ce temps qu’on était ensemble, on a vécu des choses fortes, on a noué des liens, c’est ce qu’on veut garder pour la suite. Cela nous permettra de peser lors des décisions prises dans la vallée. » Lorsque je demande s’ils ont eu le soutien des maires de la vallée, ils disent que non, aucun maire n’est venu sur le rond-point, même à l’occasion du marché de Noël. Pourquoi ceux-ci ne l’ont-ils pas fait ? Peut-on être un représentant élu et ne pas être précisément ici, à entendre se dire les préoccupations de tout un chacun ? Il me semble qu’un rendez-vous est manqué qui explique et renforce la défiance sourde exprimée des gens du rond point vis-à-vis des représentants politiques. Mon voisin ne dit pas autre chose. Il a travaillé pendant plus de quarante ans dans des usines de Normandie. Syndiqué à la CFDT au début de sa carrière. Un jour il a eu besoin d’aide et a été voir son représentant syndical. Celui-ci lui a dit : « tu fais comme moi, tu te démerdes. » « C’est bien simple, me dit mon voisin, lorsqu’il est venu me voir pour que je renouvelle ma carte, je lui ai renvoyé la balle : « tu fais comme moi, tu te démerdes ». Depuis ce jour, je n’ai plus jamais été syndiqué. »

C’est la distribution du repas. Sanglier et spätzlé en sauce. On me propose une assiette, je dis que ma fille m’attend à la maison pour le dîner. Devant l’insistance, je finis par accepter de prendre une louchée pour goûter. Je sais qu’on ne refuse pas une place à table ni un verre de rouge. Le monsieur qui me sert, me dit : « vous avez de la chance, on ne fait pas toujours ça, vous êtes venue le bon soir. » C’est bon, c’est convivial, il en reste pour ceux qui arrivent un peu plus tard.

Un jeune homme s’approche de moi pour discuter, il me dit que souvent les gens passent et klaxonnent mais que très peu s’arrêtent. « Ça fait toujours plaisir lorsque quelqu’un s’arrête. La dernière fois une dame (c’est toi, Agnès?) nous a ramené du vin chaud du marché de Noël, d’autres ramènent du café…C’est comme ça ici, c’est ouvert à la discussion. » Samedi, il était prévu qu’ils ouvrent un cahier de doléances mais finalement il pleuvait à verse, ça ne s’est pas fait. Cela n’empêche pas qu’ils aient des revendications. « On a une pétition qui circule partout, c’est le RIC. » Devant mon ignorance, le jeune homme me conduit à l’intérieur du cabanon où est affichée le texte de la pétition demandant l’institution du RIC : Référendum d’initiative citoyenne. J’apprends que celui-ci se décline sous quatre formes : le RIC abrogatoire permettant au peuple d’abroger une loi, le RIC révocatoire permettant de révoquer n’importe quel responsable politique, le RIC législatif permettant de proposer un texte de loi et enfin le RIC constituant permettant d’amender la Constitution. Sur le moment, cette question de RIC me paraît trouble : pourquoi mettre en place des systèmes parallèles à la démocratie représentative ? C’est ce que je dis. Une chose que je ne dis pas, c’est mon inquiétude en imaginant les questions qui pourraient être ainsi soulevées. Populisme, le mot nous fait peur, il ouvre pour moi toute une série de possibles retours en arrière… Peine de mort, arrêtés anti-migrants, baisse d’allocations pour les chômeurs considérés comme fainéants… je suis de celles et ceux qui redoutons la dynamique de masse caché sous le terme de populisme. Je dis que je ne signerai pas la pétition et qu’il me semble préférable de réfléchir à la mise en place d’une sixième République pour corriger les dysfonctionnement de la vie politique. Plus tard, je lirai d’autres arguments en faveur des RIC. Ces arguments me paraitront sensés sans pour autant me convaincre tout à fait. Il faudrait prendre le temps pour en débattre. Pour l’instant, je ne sais pas encore si je suis favorable ou non, je ne signerai pas la pétition.

La conversation se poursuit jusqu’à cette question inévitable des immigrés, ceux qui viennent exprès pour profiter de notre système. « Il faut commencer par régler le problème des français avant de penser à accueillir d’autres personnes. Penser à nos SDF, nos retraités avant de penser aux autres. » Le possessif revient et se découvre. Un nous opposé à un eux. Le jeune homme me dit qu’il faut fermer les frontières, il me parle de l’échec allemand. «Les allemands les ont accueillis à bras ouverts et ensuite qu’ont-ils fait ? Ils ont violé les femmes et foutu le bordel. » Il parle, je l’écoute, je lui dis que je ne suis pas d’accord, il m’écoute. Je ne suis pas venue pour convaincre mais pour entendre, échanger et tenir le contre-point de la parole quand je le juge opportun. Ce moment est opportun, ma réponse tient en un parallèle : « beaucoup de personnes de mon entourage ne viennent pas sur les ronds-points car ils s’inquiètent, ils considèrent que c’est dangereux. Je suis venue et ce que je vois ce ne sont ni des radicaux ni des extrémistes mais des gens qui se battent et parviennent à discuter même s’ils ne sont pas d’accord. Pour les étrangers, c’est une même chose : de loin, on s’inquiète, on imagine tout et n’importe quoi, des choses éloignées de la vérité. Il faudrait pouvoir faire cela, aller à la rencontre de l’autre comme je suis venue à votre rencontre, pour accepter de l’entendre vraiment. Quand on entend vraiment l’autre, il cesse d’être une idée pour devenir une présence à prendre en compte, quelqu’un qui d’une certaine façon est relié à nous.

J’aimerais pouvoir dire cela, j’aimerais pouvoir parler d’A. qui est français, d’origine marocaine mais qui vient tous les soirs après le boulot sur le rond-point de Dorlisheim. Un jour, quelqu’un l’a traité d’intrus, on lui a dit qu’il n’avait rien à faire là. A. n’a pas répondu mais cela l’a blessé. « Je ne voulais pas briser la force du mouvement alors je me suis tu mais si je rencontre cette personne ailleurs, je lui dirai mes quatre vérités. » J’aimerais dire tout cela mais je suis interrompue par un monsieur qui s’avance vers nous pour dire qu’il nous comprend. Nous les gilets jaunes, cela me fait sourire de l’intérieur.

Je pars, je remercie, l’accueil était bon, goûtu. La prochaine fois je ramènerai une contribution.

Pendant ce temps, quand je remonte chez moi, je ne sais pas encore que cela s’est passé. Au début, cela vient comme une rumeur à vérifier puis cela se précise. Fusillade de Strasbourg, un mort et plusieurs blessés. Puis les morts s’enchainent et les blessés aussi. Le tueur est en fuite.

Ma fille appelle, sa classe est confinée dans la salle de sport. On leur a dit qu’ils risquent de rester là toute la nuit. Ma fille me dit de ne pas m’inquiéter, tout est correct. Je reçois des sms de soutien de ma famille, j’en envoie à mes amis de Strasbourg : je ne vous appelle pas parce que je sais que tout va bien mais je pense à vous et vous fait de gros bisous. Je ne veux pas céder à la panique en me disant que si ça se trouve, il se pourrait que… je sais que le champs de l’inquiétude lorsqu’on le cultive, donne une moisson d’angoisse. C’est épuisant et ça ne sert à rien. Je me dis que je préfère garder mes forces pour l’instant présent et économiser mon énergie. Je ne suis pas inquiète. C’est ce que je dis le soir aux autres parents qui, comme moi, à 1H45 du matin sont venus rechercher leur enfant. Un père vient nous prévenir que le bus est bloqué au niveau de Molsheim et qu’il y aura une demi-heure d’attente. Sur le parking devant le collège, une ambulance est à l’arrêt, moteur tournant. Le véhicule est celui d’une mère, ambulancière de profession, qui est venue chercher sa fille. Je ne suis pas inquiète mais je le dis du bout des lèvres. Car ce mardi, à 2 heures du matin, dans le cercle de parents, l’ambiance est massivement à l’inquiétude. L’ambulancière a été réquisitionnée ce soir : « ils avaient besoin de tous les véhicules disponibles mais ils n’ont convoqué que les titulaires du diplôme, pas les auxiliaires. Ceux-là n’ont pas été sur le terrain. » L’ambulancière ne rentre pas dans les détails mais il semblerait qu’elle ait transporté un blessé à l’hôpital. « Ensuite, dit-elle, ils ont renvoyé tous ceux qui avaient effectué un service, ils ont gardé les autres. » Elle dit qu’elle ne voulait déjà pas que sa fille aille assister au match mais qu’elle a fini par se laisser convaincre. S. qui est aussi une amie, dit que son fils en partant, n’a pas voulu lui faire de bisou devant les copains. Elle a pensé toute la soirée à ce baiser manqué qui aurait pu, dans l’hypothétique éventualité du malheur, être le dernier. « La prochaine fois dit-elle, copain ou pas, j’insisterai pour le bisou. » Je pense mais je ne dis pas : cela ne serait-il pas pire ? Chaque bisou comptant pour une hypothétique dernière fois ? Le poids continuel de l’angoisse sur nos vies, cela ne serait-il pas pire que la réalité du malheur ?

Pendant que nous parlons, l’ambulance continue de tourner à l’arrêt. Lorsque S. demande s’il y a une raison particulière pour que le moteur continue de tourner ainsi, l’ambulancière répond que c’est pour garder la chaleur de l’habitacle, pendant l’intervention le froid lui est rentré dans le corps et elle ne le supporte plus. Elle est dehors, ça chauffe à l’intérieur, pourtant elle ne le fait pas, elle n’arrête pas le moteur de l’ambulance. C’est contraire au bon sens mais S. n’insiste pas et et moi je ne dis rien. Nous commençons ce jeu de circuler dans la parole en triant ce qui peut être dit et ce qu’il vaut mieux taire pour ne pas distendre la cohésion du groupe. L’ambulancière poursuit son récit. L’homme était fiché S, vingt-sept condamnations, le matin quand ils sont venus l’arrêter, ils ont trouvé des grenades chez lui, un homme dangereux. Pour l’ambulancière, il faudrait pouvoir expulser tous les fichés S pour « qu’ils aillent faire ça chez eux plutôt que de venir ici massacrer des innocents.

On y est, le terrain est glissant et les arguments savonneux. Je m’y risque prudemment. Le tueur est français, on ne peut donc pas l’expulser vers un autre pays. Pour l’ambulancière, ça ne change rien : « ils n’ont qu’à aller en Syrie ou là-bas sur leurs terres djihadistes pour faire ça. » C’est une chose que j’entends le lendemain à la radio, exprimé quasiment de la même façon et avec les mêmes mots par une dame interrogée au micro de Guillaume Meurice. C’est terrible et comme souvent, cela tourne au ridicule. Lorsque Meurice insiste sur le fait que le tueur est né ici à Strasbourg, la dame répond : « ah ben ça, je ne suis pas d’accord ». Phrase énigmatique qui ouvre une pléthore d’interprétations possibles.

Sur le terre-plein devant le collège, il est 2h10 et il y a encore à en dire. « La seule chose qu’il faut espérer c’est qu’il soit tué. Ça en ferait un de moins. » Je continue d’essayer de tenir le point d’équilibre entre dire et me taire. J’évoque le fait que c’est à la justice de rendre la sanction. Le tueur a droit d’être jugé pour son acte. Mais voilà, quelque chose se dit ici qui répète les propos des ronds-points investis, justice le mot ne convainc plus. « Le mieux est qu’il soit tué », l’avis est unanime alors je me tais. J’ai appris à distinguer la ligne de frontière au-delà de laquelle ma parole ne sera plus audible. J’ai appris cela. Qu’au-delà d’un certain point de cohésion, la parole peut nous exposer. Dire l’entier de ce que je pense ici, dans ce climat d’inquiétude et de sidération est quelque chose qui peut possiblement m’exploser dans les mains et m’éjecter du cercle de cohésion du groupe. Mais il me semble pourtant que cette parole tue doit être tenue.

Lorsque d’autres personnes, à d’autres endroits, avanceront, avec davantage de prudence, qu’il vaudrait mieux que des gens comme ça soient tués, je leur retournerai cette question : êtes-vous pour ou contre la peine de mort ? Personnellement, je suis contre la peine de mort. La France, comme Etat de droit, s’est prononcée il y a plus de trente ans contre la peine de mort. Alors quoi…?

Ce crime est monstrueux. Cet homme a accompli l’irréparable et doit être jugé sévèrement pour cela. Est-il pour autant un monstre ? «Je ne suis pas d’accord » dit cette dame quand Guillaume Meurice lui apprend que le tueur est né à Strasbourg. Déni. Refus de penser l’autre comme l’un parmi nous. L’un parmi nous, celui-là a accompli un acte tragique et irréparable tout en restant l’un parmi nous, impliqué dans un Etat de droit qui lui doit justice. C’est comme si cette chose ne pouvait plus être dite ni même pensée dans ce moment où l’injonction est d’être ensemble et soudé. Ensemble et soudé, cela me convient, mais certainement pas au prix d’un silence qui, en niant le principe de la justice d’Etat, ouvrirait le champs de la vindicte populaire. Le tueur a été tué, c’est un fait et il est acté. J’ignore s’il aurait pu en être autrement. Peut-être n’avait-on pas d’autre choix. Le mieux pour l’accomplissement de nos principes aurait été qu’il puisse être jugé.

Le bus arrive à 2h20. L’ambulance tourne encore. Je récupère ma fille, elle raconte la soirée, le match, les joueurs, les policiers bloquant la salle. La marseillaise chantée par un joueur de l’équipe. La vidéo tournera en boucle sur les réseaux sociaux. Quand j’irai la visionner quelques jours plus tard, les mots retentiront étrangement à mon oreille. « Qu’un sang impur abreuve nos sillons… Entendez-vous mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras égorger vos fils et vos compagnes … » Encore une chose que j’ai pris l’habitude de garder pour moi. Je sais qu’il n’est pas de bon ton dans ces moment de communion nationale de se montrer réfractaires aux symboles. Je respecte l’intention de soutien mais je ne me lève pas au chant guerrier, je ne m’émotionne pas devant le drapeau, l’union sacrée me débecte. Compassion oui, union sacrée non, je ne supporte plus la notion de pureté républicaine qui voudrait que l’on soit tous unis contre l’obscurantisme, le bien contre le mal, deux alternatives et c’est tout. Aujourd’hui, j’aimerais que notre chant commun soit un chant de joie, de vie et d’ouverture.

Mercredi, ma fille ne va pas à l’école, la CPE du collège appelle pour savoir comment elle vit ce moment, si elle en parle à la maison. Ils font ça pour tous les élèves ayant participé à la sortie. Ma fille parle, elle n’est pas inquiète, je dis que je trouve que la situation a été bien gérée. Tout a été fait me semble t-il pour mettre les enfants à l’abri et ne pas amplifier la catastrophe. La CPE me dit que tous les enfants ne le vivent pas aussi bien, certains n’ont pas dormi de la nuit, ils sont aux aguets. Je m’interroge. Ne sommes-nous pas nous-même en train de pétrir l’inquiétude chez nos enfants? Ne sont-ils pas davantage impactés par les images qu’ils ont vues tourner en boucle sur les réseaux sociaux ? Par l’inquiétude des parents ?

Je suis parmi ceux de la troisième ligne. La ligne de ceux qui n’ont pas été directement touchés. Qui n’ont pas entendu le bruit des hélicoptères tourner toute la nuit. Ne se sont pas levés dans une ville aux rideaux baissés. N’ont pas traversé des barrières de CRS ni entendu la martèlement des escadres débarquer dans la cour d’à côté. Ne connaissent pas directement quelqu’un qui est mort ou blessé lors de ces évènements.

Nous sommes de la troisième ligne et cela nous donne une place particulière. Celle de soutenir les proches. D’écouter sans chercher à entendre s’enfler la rumeur sous la parole dite. De garder la tête froide sous l’accélération de la panique. Nous devrions me semble t-il être à la place de la tempérance et du refus des amalgames plutôt qu’à celle de l’émotion et excitation vengeresse. Je suis enseignante et jeudi, à ce titre, je recevrai une lettre de ma hiérarchie avec ce lien vers un site documenté : comment accueillir la parole des élèves après un attentat ? Je trouve que c’est utile et pertinent, je retiens notamment ces mots : « Il faut aider à clarifier les termes entendus et répétés, pour que les enfants ne restent pas enfermés dans un présent dominé par la peur {…} respecter l’émotion de la communauté éducative et la mettre à distance ».

Pas d’amalgames derrière l’union sacrée. Mercredi 12 décembre, le MRAP fait ce communiqué : « Parmi les victimes figure Kamal Naghshbandi d’origine afghane, âgé de 44 ans, marié et père de 3 enfants. Il avait fui la guerre d’Afghanistan, avait un garage route de la Fédération à Strasbourg et y travaillait comme mécanicien auto, bien intégré dans la société française. Il participait aux activités sportives proposées par l’Association Culturelle des Afghans de Strasbourg. Devant sa femme et ses enfants Il a reçu hier mardi une balle en pleine tête. Il est cérébralement mort. Le comité du MRAP a fait parvenir à sa famille toute sa sympathie.

Le terrorisme ne tue pas seulement des Français, c’est l’humanité qu’il vise. La plupart des victimes des Talibans, de Daesh et d’Al Qaïda sont des personnes vivant au Moyen-Orient et sont de confession musulmane ! Dénonçons les discours de ceux qui stigmatisent « les musulmans ».

Je me dis qu’il faut redonner du temps aux récits. Entrer dans l’histoire de celui-là qui est mort, est une façon de lui rendre hommage pour lui-même sans chercher à en faire un symbole. Je crois en la force des histoires pour faire barrage à la violence aveugle.

Jeudi, le tueur est mort. Je pense aux victimes, je pense à mes amis touchés par ce drame et je pense à cette mère qui a perdu un fils et ne pourra jamais, comme une mère, le pleurer en public. Jeudi, mes amis strasbourgeois disent leur tristesse et leur accablement. La ville est éteinte. Elle retrouvera un semblant d’activité le vendredi mais mes amis me disent que le cœur n’y est pas. B. aurait besoin de faire une marche pour évacuer cela. Elle voudrait, avec ses enfants, faire un geste de recueillement envers les victimes. Déposer la peine de la violence engrangée. E. nous envoie ce texte couleur pourpre aussi délicat qu’une dentelle. « Apprendre qu’une des victimes est un copains, rencontré lors de soirées musicales dédiées à la paix. Soutenir les amis proches de lui et se recueillir, tandis qu’il navigue entre deux eaux {…} Prévu d’aller voir Calypso rose en concert ce week-end à Metz… Décider d’y aller quand même… en douter…mais Regarde la vie. Se donner la main, respirer, sourire, s’aimer, danser, et ne jamais rien lâcher pour un monde meilleur, de paix, d’amour…le cœur toujours en suspens, en attente des nouvelles de Bartek, se rassembler ce soir… et prier pour lui. »

La tristesse sans accélération du malheur, qu’y a-t-il d’autre à écrire ?

Jeudi, je reçois ce message d’A. rencontré sur le rond-point de Dorlisheim : « Indéfectiblement solidaire avec les victimes strasbourgeoises de notre ville adorée et pleinement déterminé à poursuivre le mouvement des Gilets jaunes. On lâchera pas.”

Certains disent que le moment est mal choisi pour poursuivre la colère. Vendredi, je signe une pétition demandant le maintien de la policlinique Saint-Luc à Schirmeck. Si elle ferme, comme c’est prévu, nous n’aurons plus, dans notre vallée, de service d’urgence de proximité.

Vendredi, j’emmène ma mère à l’aéroport. En sortant du parking, je suis bloquée devant un rond-point, moi et des dizaines d’autres automobilistes, sans que nous n’en comprenions la raison. Au bout de dix minutes, un conducteur sort et traverse le rond-point pour aller aux nouvelles. Il en revient furibard : « c’est à cause de ce p… de Castaner, il faut qu’on attende qu’il passe ! ». Dix minutes plus tard, il y a une cinquantaine de voitures peut-être bien plus qui attendent au rond-point. Je traverse à mon tour le rond-point pour aller questionner le gendarme en gilet jaune qui bloque la circulation. Il me confirme d’un air blasé qu’il s’agit d’attendre le passage du président. Je demande si c’est normal de bloquer autant de voitures pour un passage. Le gendarme me dit que ce sont les ordres mais qu’il comprend que cela puisse être déroutant. Il est là depuis le matin, le président est passé, l’autoroute a été bloquée, le président repasse, l’autoroute est à nouveau bloquée. Le gendarme me dit que c’est l’histoire de cinq minutes normalement mais que cela pourrait prendre plus de temps. Sur le rond-point, des gens sortent et courent avec leurs valises, des taxis regardent défiler leur course, des conducteurs baissent la vitre pour demander ce qu’il en est. Un chauffeur dit que c’est la première fois qu’il voit ça, même sous Sarkozy et Hollande, aucun président n’avait fait ça, bloquer toute une autoroute pour pouvoir passer.

Dans une catastrophe, il y a un avant et un après mais aussi une certaine continuité. Vendredi, tout continue de tourner ou de se détourner autour des ronds-points.

15 décembre 2018

Autoportrait en goéland – extrait

AU REVOIR

Il cherchait quelque chose à dire sur le chemin. C’était difficile, elle marchait en gardant les yeux baissés. Dans un sens, il comprenait.

Ils arrivèrent en bas de son immeuble sans avoir échangé un seul mot. Il restait là les mains dans ses poches, il la regardait de dos composer le code sur le clavier. C’est à ce moment-là qu’il aurait dû partir.

Au moment où il entendit le signal de déverrouillage, la porte de l’immeuble s’ouvrit et une vieille sortit avec un sac de courses à la main. La fille avait déjà disparu dans l’escalier. Il se retrouva comme un con avec une enclume à la place du cerveau. Il sentait le regard de la vieille sur lui, il s’éloigna le plus naturellement possible.

Il n’aurait jamais dû boire autant. Ça ne lui réussissait pas.

BÊTISE

Ils étaient deux en uniforme, une femme, un homme. Quand elle ouvrit, elle sut tout de suite que c’était pour lui. Il n’arrêterait donc jamais de lui créer de l’embarras…

Elle soupira en les faisant entrer.

― Non, il n’est pas là, il doit être en classe. Quelle bêtise est-ce qu’il a encore faite ?

Ce n’était pas une bêtise cette fois-ci. Cette fois c’était pire.

Elle ne pensait quand même pas qu’il irait jusque-là. Détruire oui, c’était une chose qu’il faisait mais ça …

C’était le pire. Elle signa le papier que lui tendait le policier. Elle signa mais précisa cette chose aussi, elle ne voulait pas y être mêlée, il était assez grand pour ça.

Elle n’était pas sa mère, après tout.

CONNARDS

… Il n’y a pas que moi d’accord ? Pourquoi vous n’allez pas leur demander aux autres aussi je vois pas pourquoi moi je devrais payer on était tous les trois avec elle on a juste un peu rigolé ensemble c’est tout. On pensait pas qu’elle l’aurait pris comme ça on l’a pas forcée c’est elle qui a suivi vous avez déjà vu vous une nénette qui suit trois gars sans avoir son idée derrière la tête ? Elle n’avait qu’à pas venir avec nous c’est tout ce que je peux dire, lâchez-moi la grappe LÂCHE MOI JE TE DIS !

C.O.N.N.A.R.D vous voulez que je vous l’épelle ? JE M’EN FICHE JE DIS CE QUE JE VEUX non j’ai pas besoin d’avocat je n’ai rien fait de mal pourquoi vous n’allez pas voir les autres ils mentent tous ELLE ETAIT D’ACCORD MERDE.

Cons vous êtes trop cons. Tous. Depuis le début.

Autoportrait en goéland. 2013

Gilets jaunes – 17 au 26 nov. 2018

Ils sont là, sur le rond-point, ils bloquent le tunnel. Reconnaissables à leur gilet jaune.

C’est samedi. Je passe, je prends le tract — la France des inégalités, la France du ras-le-bol- je ne salue pas. Je suis plutôt méfiante. Je suis informée du mouvement, il ne se revendique d’aucun parti, ce qui n’empêche pas la possible récupération. Je ne suis pas preneuse, loin de là. Méfiante de la couleur politique locale. Ma moto me suce, l’État m’en… c’est grossier, c’est vulgaire et insultant. Aucun de ces mots ne rime avec aucun de mes mots. C’est samedi, je passe et je balance le tract en rentrant chez moi.

Dimanche. Je passe. Le tunnel est bloqué ce qui m’oblige à faire un détour. Le détour n’est pas un problème, cela fait partie du jeu de la contestation. Dé—rangement. Le détour questionne l’ordonnancement de nos vies, la contrainte choque nos routines. Dimanche, j’ouvre la fenêtre, il y a une dame, un monsieur. Je questionne. La dame me raconte sa précarité. Me parle des inégalités. Du prix de l’essence insupportable pour ceux qui ont de la route à faire. Je dis oui mais… prix du diesel contre le sur—plein de voitures, écologie écologie écologie… Je dis développer le covoiturage, développer les transports en commun. Oui mais… je dis les mots sur la banderoles, pourquoi ces mots-là qui éructent, crachent et insultent ? La colère est difficilement entendable lorsque les mots sont indignes. La dame dit qu’elle va relayer au groupe. Les pompiers arrivent, il faut dégager.

Lundi. Je passe. Le tunnel est encore bloqué. Je suis en retard à ma réunion. Deuxième rond point bloqué, un énorme bouchon. Par bonheur il est en sens inverse à ma route. A midi, entre collègues, nous discutons du mouvement. Nous sommes de la classe moyenne. Éduquée. Quand nous faisons grève c’est pour défendre une certaine vision du monde. Lutte, nous pensons : projet politique, utopie, solidarité, régulation. Gilets jaunes, nous nous disons les débordements, le flou des positions exprimées, la peur de la violence, le racisme éructé aux ronds-points. Quelque part en France des gilets jaunes ont empêché des personnes ciblées comme « noires » de passer et les ont malmenées. Dans quel monde vivons-nous quand la règle devient de retourner la violence vers les autres, ressentis comme plus faibles que soi ?

Mardi. Les feux persistent sur les ronds-points, le matin, le soir, je vois des visages emmitouflés, des mains qui saluent les voitures, celles aux gilets jaunes mis en évidence sous le pare-brise, j’entends les klaxons, les sifflets, les cris. Une question grandit qui est un inconfort. De quel côté suis-je ? Je me force à ne pas faire de détour quand bien même j’en suis tentée. Je passe, salue mais ne suis toujours pas du côté des gilets jaunes. Pourtant la lutte est là contre l’inégalité qui croit et dévaste. La lutte est là et je crois à l’égalité.

Mercredi. Je passe à midi, je passerai le soir. Je me dis que peut-être ce soir je m’arrêterai pour discuter. Les gilets jaunes sont toujours là mais ils ont dégagé le tunnel. Les feux s’aperçoivent de loin dans la nuit. Le soir passe, je suis pressée, il faut que je cherche ma fille. Le soir, quand la nuit monte, le courage décline.

Jeudi. Je pense aux gilets jaunes. Je pense lutte. Je pense précarité. Je pense injustice. Je pense que je suis d’un certain côté de la barrière : classe moyenne, éduquée, à gauche. Mais aussi d’un autre : fille d’ouvrier, sensible à cette violence que sont l’injustice, la précarité et le mépris social. Cela me fait pencher d’un côté puis d’un autre. Le pour et le contre. Il me paraît de plus en plus difficile de me cacher derrière le fait que sans doute, ceux du tunnel de ma vallée sont à l’extrême de mes idées. Je me dis que nous n’avons plus le temps pour cela, rester en de-ça de nos frontières. Nous n’avons plus le temps d’avoir peur. Car le temps d’apocalypse se nourrit de notre peur. Jeudi je décide qu’il faut y aller. Mais le soir, il faut que je fasse le repas pour mes enfants. C’est ce que je me dis mais la vérité est ailleurs : le soir, quand la nuit monte, le courage décline.

Vendredi. J’ai prévu une certaine marge. C’est le milieu du jour, une heure où l’inconfort paraît davantage supportable. Je m’arrête quelques mètres avant le rond-point et je vais à leur rencontre. Je n’ai pas de gilet jaune. C’est ce que je dis d’emblée. Je n’ai pas de gilet jaune car je ne suis pas sûre d’être de leur côté. Je ne suis pas sûre de ne pas être de leur côté. C’est la raison pour laquelle je suis là, pour poser la question : qu’en est-il ? La dame en face de moi est dans la lutte depuis le début, elle n’a jamais fait grève avant, elle tient. Cherche ses enfants à l’école, les fait manger, les couche et revient tenir la barricade. Ils sont là, une dizaine la nuit, elle reste de minuit à cinq heures trente, repart pour ses enfants. Elle explique sa galère, les enfants qu’elle élève seule, ses trajets pour les emmener à l’école, le matin et le soir, comment ferait-elle sans voiture, elle me dit les taxes, son boulot, son manque de boulot, la difficulté de la vie, l’injustice, ceux qui se gavent en haut tandis que les autres n’ont plus rien. Sa voisine enchérit sur la faible marge qu’elle a entre ce qu’elle gagne et ce qu’elle gagnerait si elle était au chômage. « Mais il faut le faire car notre travail c’est notre dignité ! » Les autres approuvent. Et bien sûr, il y a cette parole sur les profiteurs. Ceux qui vivent du chômage plutôt que de travailler. Cette parole que je ne partage pas. Quel chômeur a le rythme de vie d’un prince ? Et qui profite le plus ? Ceux qui grappillent les miettes du gâteau sans l’avoir payé ou celui qui se baffrent, mangent tout sans savoir ce qu’il restera de crème pour les autres.

Je demande : votre banderole, Macron démission, qui voyez-vous à sa place ? La voisine de la dame me dit qu’elle a bien une idée mais préfère la garder pour elle. Le monsieur à côté me dit qu’il n’y a pas d’opinions politiques dirigeant le mouvement. Ce qu’il pense, c’est qu’après tout on pourrait tout aussi bien essayer celle-là. Après tout, elle ne ferait pas pire que les autres. Je ne suis pas d’accord, évidemment, j’argumente un peu, suffisamment mais ce n’est pas mon propos de convaincre.

Ils disent qu’ils reçoivent beaucoup, ils se sentent soutenus. Quantité de personnes leur ramènent du café, des sandwiches, ce matin ils ont eu une livraison de croissants de la part d’un boulanger, ils en ont trop, ils redistribuent aux chauffeurs, au restos du cœur, le monsieur me montre les bananes devant lui — servez-vous.

Je salue, j’ai rendez-vous, il faut que je reparte. En retournant à ma voiture, j’hésite. Je vérifie que j’ai bien un gilet jaune dans le coffre. Je n’adhère pas aux idées politiques que j’ai entendues sourdre derrière les paroles mais… les feux, le partage, ensemble, la précarité, minuit — cinq heures trente et les gosses à coucher… c’est une chose que je reconnais. Il y a de la circulation, du mouvement, une certaine volonté de dialogue et c’est une chose que je reconnais aussi. La rencontre. Peut-on partager le mouvement de ceux avec qui on ne partage pas forcément les opinions politiques ? Peut-on se battre ensemble autour d’une thématique floue qui permet une chose ou son contraire ? J’hésite et l’hésitation est un inconfort. Que je résous. Je traverse le rond-point avec le gilet jaune en évidence sur mon pare-brise. Les gens me sourient et me font de grands gestes. La dame me sourit, c’est à elle que j’adresse ce message : votre lutte est belle et persistante, c’est une chose que je reconnais.

Samedi. Nous passons en famille, traversons le rond-point. Nous ne nous arrêtons pas mais le gilet jaune en évidence sous le pare-brise est comme un signal de connivence. Cela reste inconfortable. Nous ne savons pas bien ce qui de notre geste est entendu et la façon dont il est interprété. Les gens nous saluent, nous reconnaissons quelques têtes connues, très peu en fait, il y a cette joie que je reconnais qui est la joie de se sentir soutenu dans une lutte menée. Cela suffit. Demain nous nous arrêterons.

Dimanche. Il y a du monde sur le terre-plein. Pas grandement. C’est le soir, demain c’est lundi. Ceux qui restent ne resteront plus longtemps mais pourtant… une chaîne s’organise pour aller renflouer une action sur Strasbourg. On ne dit rien, c’est secret, il y a des mouchards parmi nous. Celle qui veut y aller donne son numéro, on l’attend à 23 heures sur le parking. Une dame dit qu’elle irait bien mais qu’elle a sa petite fille. Une autre travaille demain… La veille ils ont bloqué le tunnel de Sainte-Marie.

Nous proposons du jus de pomme. Un monsieur dit que c’est bien, ils n’acceptent plus d’alcool ni de nourriture, certaines personnes prennent l’endroit pour une cantine, il y a eu des débordements, il faut cadrer. La veille, quinze personnes ont vu leur voiture dégradée sur le parking plus bas. Une dame dit qu’elle est la seizième : sa voiture est complètement éraflée. Quelqu’un pense qu’il s’agit des jeunes qui ont bu et quitté le rond-point la nuit passablement éméchés.

Je discute avec un couple. Lui, travaille tous les jours sur Strasbourg, n’a pas d’horaires, impossible pour lui de faire du covoiturage. Et puis avec cette limitation à quatre-vingt. Il ne supporte pas les gens qui roulent à soixante-dix, c’est bien simple, parfois il se retient de les faire valdinguer dans le fossé tellement ça l’énerve. Son voisin renchérit en racontant qu’il était à deux doigts de foncer dans la voiture d’une dame qui téléphonait en roulant à 50 à l’heure, il dit que franchement elle l’aurait mérité. La colère pour la haine. C’est une chose que je peine à comprendre ou à contre-argumenter. D’autant que je sens dans le regard du premier homme une profonde méfiance… Parce que femme, parce que classe moyenne Bac+, parce que ne surenchérissant pas à ses propos ? Il le sent, je le sais, le dialogue s’amorce difficilement entre nous. Je me tourne vers sa femme. Elle me raconte sa dépression. Aide à domicile pour une société, elle n’a pas été payée pour des heures effectuées. Elle s’est battue, a été harcelée, s’est mise en arrêt. Nausées, vomissements, elle n’en pouvait plus. Cela fait un an. Elle est aux prudhommes, a tous les papiers, ne peut pas payer d’avocats mais sa cause est incontestable. Elle a peur maintenant de rencontrer de nouveaux employeurs. Peur que cette histoire lui colle à la peau. Peur de ne plus être à la hauteur.

Une autre femme est près du feu, son bonnet lui couvre les oreilles. Elle rage de ne pouvoir s’inscrire à l’opération du soir. Très vite, elle pose les choses, Je ne suis pas raciste, ah non vraiment pas, ce qu’elle dit amène une connivence. Elle est du même bord politique que moi. Dans la vallée, c’est rare, elles sont deux. Elle dit, ici je suis avec une copine mais il ne faut pas se mentir, il y a du racisme et des idées qui s’expriment ici et qui nous chauffent les oreilles. Elle dit que des gilets jaunes dans le nord ont enfermé des migrants dans un container et que cette nouvelle a réjoui des gens ici : au moins, ceux-là ne viendront plus nous manger notre pain ! Effroi. Comment se réjouir d’une plus grande misère que la nôtre ? Comment aviver des feux pour la lutte et la destruction ? Effroi, effroi, effroi.. et cette bête immonde qui n’en finit pas de manger le cœur de nos colères.

Elle est là pourtant, ne quitte pas la mêlée. Je suis là pourtant. Nous sommes encore dans un moment où, être là permet de poser une voix.

Ils sont trois derrière moi sur le point de partir. Nous discutons. L’homme travaille au conseil général, les deux femmes à la Fonderie. J’apprends qu’il s’agit d’une Scop créée en 1981. C’était sous Mitterand, me dit la dame, à l’époque, on voulait faire la vallée verte, maintenir les usines dans la vallée. La dame est une des membres fondatrices, son amie a rejoint le groupe vingt ans plus tard. C’était difficile à l’époque, c’est ce qu’elle dit. Elle venait d’être licenciée, était en plein divorce. Quand la Scop s’est montée, elle a donné une partie de ses indemnités de licenciement pour être actionnaire. « On était tout un groupe dit-elle, on est devenu actionnaires, certains ont fait des prêts auprès des banques pour investir dans la boîte. Dire qu’au début, on a accepté de laisser une part de notre salaire, on était à moins 8 pour cents puis moins 5 pour cents puis moins 3. Ça a mis un certain nombre d’années avant qu’on retrouve le plein salaire.» Au départ, c’était pas gagnée, ils prenaient un risque. Mais vingt ans après, ils sont 200 avec les intérimaires, on peut dire que c’est gagné. Ils coulent du métal. Les dames en face de moi sont dans la découpe, elles me détaillent toute la chaîne des opérations, c’est passionnant. Elles parlent de leur travail avec fierté. Disent que les niveaux de chez Stanley c’est chez eux, les pièces de Magimix aussi, ils font tout autant des pièces d’avions. « Si on n’était pas diversifiées, on ne s’en sortirait pas… » Elles parlent de la nécessité des circuits locaux. On a des normes écologiques en France, dit la dame, mais les fabricants détournent : ils ont faire la pièce chez nous et voudraient qu’on peigne en Chine pour ensuite refaire venir la pièce chez nous. Elle parle de scandale.

Cette parole revient, celle des profiteurs du chômage. Ils pourraient aller travailler. Tout le monde peut faire ça, travailler. Nous ne sommes pas d’accord. J’adhère à une certaine idée du salaire minimum mais cela je ne le dis pas. Je dis que la fierté du travail vient avec le sens que l’on trouve à son travail. J’aime mon travail et j’en fais plus. Malheureusement on casse cette valeur du travail, on casse le sens et on casse la fierté. Il reste le salaire, la dignité du travail et l’entraide. Pourquoi en faire plus lorsque ni le salaire ni la dignité ni l’entraide ne sont au rendez-vous? L’enjeu n’est pas de convaincre mais de laisser traîner des mots qui font signe d’un autre positionnement. Dialogue, l’enjeu est bien là.

Sur le chemin du retour, F. et moi parlons de diversité, de chaos fertile. Désordre mais aussi puissance de la rencontre quand les mots sortent de l’échange convenu. Les mots entendus nous reviennent qui parlent d’équilibre. Le sentiment d’avoir franchi le point d’équilibre. On endure jusqu’à un certain point. L’inégalité jusqu’à un certain point est une chose admissible. Image du ruissellement, il y a des riches, il y a des pauvres, chacun sa place, c’est comme ça. On n’imagine pas que cela puisse se faire : changer de place. Sauf être à celle des Tuche, changer de place par chance. Et faire rire.

Mais là c’est différents : les règles ont changé, le point d’équilibre est passé, on descend de plus en plus tandis que des autres montent. La précarité contre la démesure. On a peur de perdre sa place. Il ne s’agit pas de tomber du mauvais côté. Les murs sont là qui ne demandent qu’à pousser toujours plus haut.

Lundi. Je passe, je salue, j’ai mon gilet jaune. Un homme au visage fermé tient le rond-point. Il est seul, il ne me salue pas. C’est lundi, c’est peut-être la fin. A la radio j’entends colère, destructions, image dégradée. Les touristes vont fuir les champs Élysées. J’entends structuration nécessaire, porte-paroles émergents, contestation interne. Macron accepte de recevoir des syndicats mais refuse de discuter avec des gilets jaunes. J’entends polymorphe. Ce mot me plaît, il dit la force de ce mouvement. Ce mouvement ne peut être riche qu’en restant polymorphe et inclassable. C’est comme ça qu’il prend place et c’est comme ça qu’il dérange le plus. Car nous avons peur de la lutte quand nous ne connaissons pas les règles. Ils ont peur de la lutte quand ils ne peuvent pas imposer de règles.

Nous ? Ils ? Le monde va vite et les murs s’emballent. De quel côté sommes-nous ? Sommes-nous du côté de ceux qui défendent l’ordre ou de ceux qui le contestent ? Sommes-nous du côté de ceux qui craignent de perdre un peu de beaucoup ou de ceux qui ont peur de perdre beaucoup du peu ? Cherchons nous à être à l’intérieur des murs ou à sommes-nous à la frange, réclamant des murs pour nous séparer d’une autre frange ? Sommes-nous contre tous les murs à réclamer une place inconditionnelle pour chacun, travailleur, chômeur ou migrant ?

Cette question mérite bien plus qu’une réponse. Elle réclame de nous que nous puissions nous déplacer pour varier notre point de vue sur l’ordonnancement social. Dévisager le monde à partir de la place où est l’autre. Entrecroiser les expériences. Parler, entendre, et que la somme de ces paroles échangées lézarde les murs que nous sommes tentés de monter par simple souci d’ordre.

Y être sur le rond-point et accepter l’inconfort de cette place.

Tunnel de Schirmeck, novembre 2018

Nous sommes ici. We are here V.

Dans mon pays, on laisse reposer les routes à l’entrée de la nuit.

La chaleur d’un feu n’est jamais refusée,

on fait assoir celui qui voyage.

Au matin, personne ne confisque l’ombre de celui qui repart.

On mange avec celui qui mange, on chante avec celui qui chante.

Dans mon pays, aucun père ne pleure seul sans que l’on pleure avec lui

l’encre effacée du prénom de son fils.

Il y a des palmeraies dans mon pays où il fait bon prendre le thé avec un ami.

Dans mon pays, certaines questions s’envolent avant d’être posées

le silence n’est jamais insistant

on n’en demande pas plus aux douleurs aphones.

On sait que mille anges dans le ciel n’égaillent pas une aube éplorée.

Dans mon pays, on ne soupèse pas la cicatrice de l’homme mis à nu.

On ne sonde pas la pupille de son œil,

on ne soutire pas l’empreinte de ses doigts.

Dans mon pays… ô mon pays…

Mon pays a pris feu à l’intérieur de mon âme,

au fond de la nuit

bleue et sans larme.

avril 2018

Nous sommes ici. We are here IV. Dans le camps.

Il reste un peu d’or au fond de notre œil.

Il reste un peu d’or au fond de notre œil.

Parfois nous pensons au pays.

Nous pleurons, nous rions,

l’un d’entre nous chante parfois

et sa voix perce la gorge des parois

qui, sans voie nous assignent.

Mais ne croyez pas cela,

ne croyez pas que nous rêvions en couleurs

ne croyez pas que nous rêvions encore.

Croyez-vous seulement que nous dormions encore ?

Novembre 2018

Le long de vos prairies, aux abords de vos fermes

Nous avons déposé nos bagages

et nous avons attendu.

Que votre blé monte et qu’il soit moissonné.

Que les oiseaux du sud nichent et qu’ils s’en retournent chez eux

Que vos fruits mûrissent et puis qu’ils se dessèchent

Que vos montagnes s’éclaircissent et puis s’éloignent.

Nous avons attendu.

Le ciel n’était plus le ciel, le ciel n’était plus le sang,

le ciel était vert de cette attente qui n’en finissait pas

de recouvrir la peinture de notre âme.

Nous étions fait de mousse, nous étions fait de nuit

le cœur aussi lourd qu’une souche

sans faîte et sans racines.

A quel monde appartenons-nous encore ?

janvier 2018

Nous sommes ici. We are here II.

Là où les nuages se sont arrêtés,

au pied de vos montagnes,

nous nous sommes assis.

Le blé levait dans vos champs,

semblable au blé qui levait dans nos champs

avant.

Avant que les oiseaux noirs ne viennent

chez nous. avant.

l’effroi. avant. la perte. avant.

la route.

avant, before.

We sat down.

Votre blé parlait notre langue alors nous nous sommes assis.

Le long de vos prairies, aux abords de vos fermes,

nous avons déposé nos bagages.

Finally. Enfin.

Devant nous, la plaine était bleue,

semblable au bleu qui levait le fond de nos âmes.

Alors nous nous sommes assis.

31 janvier 2018

Nous sommes ici. We are here l.

This is my testimony, ceci est mon témoignage.

L’horizon était d’acier alors nous sommes partis,

quand la rouille menaça de prendre nos âmes alors nous sommes partis.

Il est risqué dans la vie de ne pas prendre de risques

car la vie elle-même est un risque, life herself is a risk,

alors nous sommes partis.

Nous avons mis nos pas dans les pas de la route.

Pour longtemps et pour si peu.

Le désert succédait au désert, le cuivre succédait au cuivre

pour longtemps et pour si peu, bravant l’hostilité du sable

nous avons prié sans fin pour qu’au devant de nous

les couleurs redeviennent des montagnes.

Nous étions vivants mais pour combien de temps encore?

Les montagnes ne nous cachaient pas, les gens ne nous cachaient pas.

Nous étions vivants, seuls, impuissants et la poussière des prisons suffoquaient nos poumons.

Alors nous sommes partis

and we ran to the sea et nous avons couru vers la mer.

Le bleu des eaux nous parut plus beau que le chant des ancêtres.

Nous ne le savions pas.

La mer est belle mais ses larmes sont acides.

Le bleu mordit nos cuisses et arracha notre peau,

la vague engloutit le chant de nos ancêtres, nous ne le savions pas,

la mer n’est pas un lieu que l’on parcourt

the sea is not a road, la mer n’est pas une route.

Nous sommes vivants et ceci est notre témoignage

pour nous-mêmes et ceux qui n’y sont pas arrivés

pour nos amis, nos frères, pour ceux que la route a mangés.

Nous sommes là devant vous et notre cœur est vibrant,

notre corps est meurtri nos âmes sont meurtries, mais notre volonté est d’acier.

Nous avons pris la mer et nous n’en sommes pas morts.

Ecoutez notre chant. Il coule dans nos veines plus fort que le cuivre plus bleu que la mer,

écoutez notre chant, listen to our song.

19.10.2017

* Les paroles en italiques sont extraites du film Fuocoammare, par-delà Lampedusa de Gianfranco Rosi. Pour ces paroles, il y a un chanteur et un choeur d’hommes dont je ne connais malheureusement pas les noms. Je leur dédie ce poème.

Verticale

Verticale

A pleine sève

En plein cœur

Le tronc dévasté s’élance encore

Courant le rythme de la paroi

Traversière.

Dans le creux du temps

Cheveux d’ange

Autour du cœur exsangue

S’organisent les floraisons

Arc en terre

Murmure du faisceau

entre l’assise écorcée

Tu es là,

sur le tronc froid,

lorsque, dormant de la défaite de l’arbre,

l’absence n’est plus le rien, l’élan court encore.

2009

L’heure blanche

Tu la connais

cette heure blanche qui pépie.

L’imaginerais-tu bleu évanescente

comme un rêve posé entre loup et chien?

Tu la connais soif, tu la connais rosée

mouillant l’iris tendre du matin.

Tu la connais veille, tu la connais souffle,

elle qui, de ses mille doigts, écarte les plis de la broussaille.

De merle à merlette, d’ombre à soif,

l’heure porte la sueur des faims grêles aux patiences si fines.

La nuit hésite encore quand le jour regarde déjà,

Le contour des êtres s’outremer, l’aube soulève le noir du creux des arbres.

2009

Tu ne le sauras pas où arrêter ton pas…

Dans le dessin de la brume,

tes lèvres écalées par les baisers du vent,

pour l’aveugle chevauchée, pour l’obstination débridée,

Toi, l’éternel pèlerin

Toi, la flamme ardente

Toi et ton éternelle confusion,

Le nom se perdra des ombres fauchées sur le flou de tes songes.

Tu ne le sauras pas où arrêter ton pas…

L’abri erratique au dessin toujours imparfait

Rêves échevelés, ton appétit ardent

Tu cours sans mesure, défiant le temps.

Toi, l’éternel feu

Toi, le cœur trop ardent

Pour toi, la simple certitude aubépine

de l’attrait des vents et l’ombre sèche des soifs infidèles.

2009

Il arrive

Il arrive que l’on trouve au pied des montagnes

de quoi arrêter nos soifs et calmer nos impatiences.

Le paysage pleut en nous des paillettes de cime

et nous créons des oiseaux s’envolant du bleu de l’ombre.

Il arrive que nous réussissions à goûter la saveur de l’air,

rassemblant l’horizon au creux de nos paumes.

Magiciens nous réconcilions les parts désunies,

magiciens toute contradiction s’éloigne enfin.

Il arrive que l’un ne soit plus seul

dans l’immense vertige des pays éclatés

Le jour nous meurt soufre

quand les larmes nous renaissent à clarté.

Il arrive que du plus nu de la falaise

nous revienne l’écho des voix oubliées

perçant le silence des chants précoces

Nous entendons alors du bout de nos doigts engourdis

sourdre battements de semence hors du temps minéral.

2009

L’invisible est pierre si dure

N’approchez nul de qui travaille en son sommeil

Son immobilité gardienne des passages draguant l’âme

Il dort le monde, infuse sa rêverie

Il est le sculpteur, le bâtisseur qui enfante,

Lui, l’ami de la forme qui se dérobe encore.

a- t-il déjà voit-il séant s’est-il cri soulagement cri perdu pourtant

toujours et si longtemps vivra- t-on jamais le verrons-nous quand

sera-t-il des songes secouer délivrer ici le ramener pourquoi autant

aller si loin lui pauvre et vieux tellement abîmé en vaut-il peine mais

L’invisible est pierre si dure qu’il faut, de la rosée de nos absences,

L’amollir au temps, finement tailler buée en cristal de brume.

2009

Le lieu n’est pas celui d’un poème

Le lieu n’est pas ici celui d’un poème. Une verrière urbaine sur la nuit ferroviaire. Ceux qui arrivent prennent place de ceux qui repartent, ceux qui partent essaieront d’arriver cette nuit encore.

Routes sur des rails, nous courant l’air

ici, dans la salle de nos pas éperdus.

Coulés en vertèbres métalliques, nos corps sans dossiers ont soif d’équilibre. Désaxe hors de nuit, le siège nous refoule inexorablement

Ne reste pas voyageur longtemps immobile…

ici dans le cimetière sans tourbe d’une attente perdue

Devant moi, elle. N’est pas ni tendre ni figure de poème. Elle. Il y a ses sacs. Ils ne repartent pas.

Immobiles et le ventre crevé

Ses sacs sont à demeure

ici même au vestibule crochu des âmes éperdues